Author: Zachary Wong

-

什麼是 1QpHab?

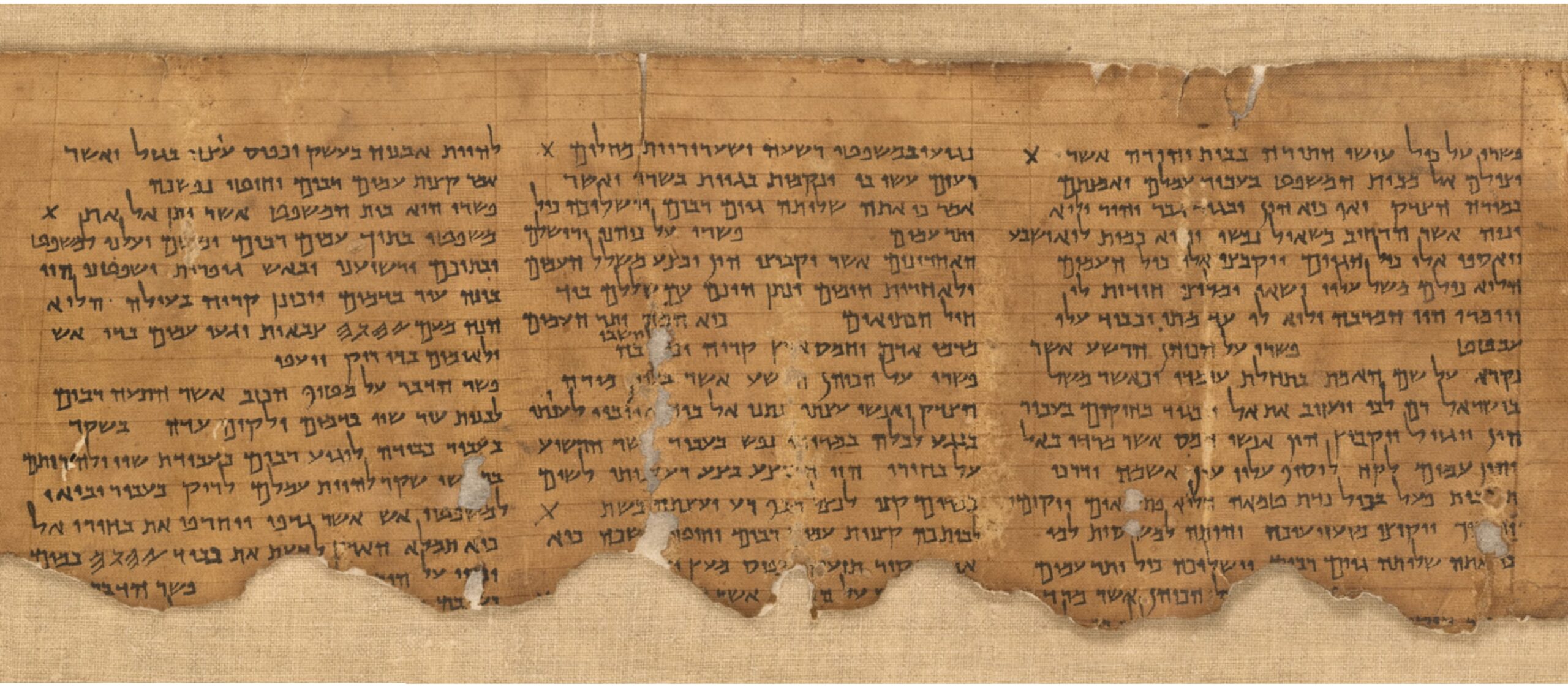

哈巴谷釋經書卷(Pesher Habakkuk Scroll:1QpHab) 《哈巴谷釋經書卷》正如其正式學術名稱1QpHab,是在昆蘭遺址的第一洞穴中發現的。此洞穴位於死海南岸的西北方海岸邊,而這書卷是貝都因牧羊人最早發現的四卷之一。1QpHab 所提供的內容與其他死海古卷相比有其獨特性,首先,它明確屬於教派性質的著作,毫無疑問是昆蘭教派的文獻。其次,它保存得相當完整。再者,這卷軸的書法也很獨特,除了普及的希律式文字(Herodian script)外,文士在抄寫「上主那不可誦讀之名」(即四字聖名, Tetragrammaton)時,使用了古希伯來文字(Paleo-Hebrew)字母以避諱。本篇評論將試圖從各方面理解這部特殊的卷軸,包括其製作的技術層面、內容的性質,以及它在昆蘭文獻與古代猶太教的整體定位。

-

什麼是 3Q15?

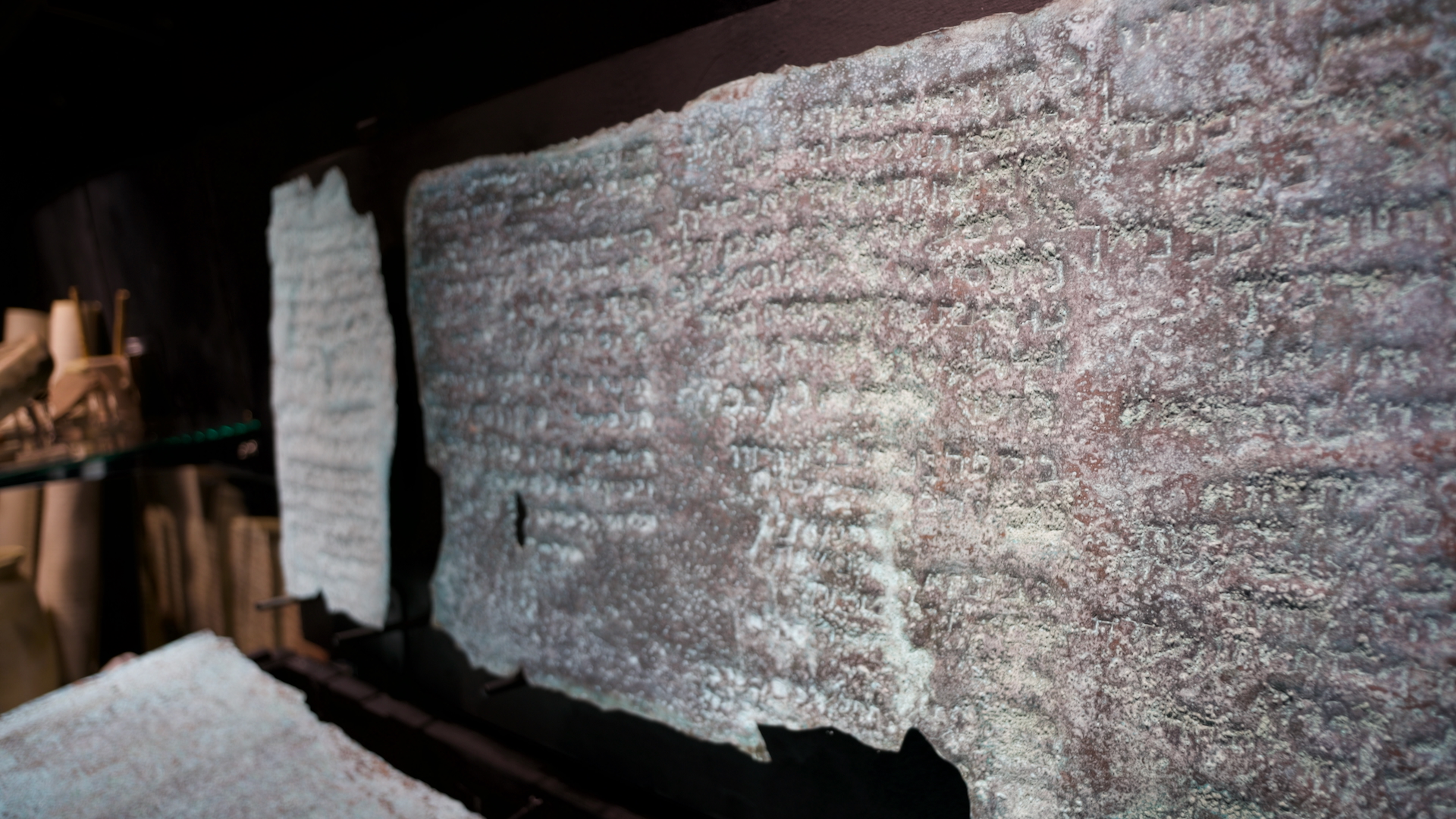

銅卷(3Q15) 死海古卷中最獨特的文獻莫過於「銅卷」(Copper Scroll)。這文獻的學術編號為 3Q15,意思就是以色列昆蘭(Qumran)遺跡內第三洞出土的第十五份古代文件。最令學者迷惘的就是從物料到內容,「銅卷」都與所有死海地區出土的卷軸有著極大的差異,沒有其他的例子可以作為參考或作對比,正是這個原因,學者不確定成書時期,甚至質疑銅卷與昆蘭群體之間沒有聯繫。原初研究學者 J.T. Milik 將「銅卷」的成書日期定於公元100年,定為聖殿被毀後的傳說式文獻。然而數十年後,另一組學者卻反對 Milik 的理論,他們認為沒有足夠考古證據將卷軸完全與昆蘭群體分離,而從文本顯示它極有可能是聖殿被毀前成書的。「銅卷」的內容有別與其他係死海古卷,其中完全沒經文或群體文獻的元素,反之,內容是關於聖殿藏寶的清單,相比死海文獻更像《奪寶奇兵》的電影道具,這使學者 Allegro 踏上尋寶之路,雖然未能尋著任何寶藏,「銅卷」研究掀起無數的討論,讓我們來深入探討一下這特別的卷軸。

-

-

約翰的約旦河

······當我們接近河畔,突然間事情開始急起來,女士們開始歡呼,彷彿埃及常見的喜悅之聲······少與老,男與女很快湧進溪流中,甚至不理會遇溺之危。他們其中一個迷信的傳統就是要穿上薄衣,並會保存薄衣使用在自己的安葬禮儀上。這奇特的展示持續兩小時多,一行人隨之回去,由長官殿後。 大衛·羅拔(David Roberts)《聖地,敘利亞,以土買,亞拉伯,埃及與努比亞》(The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt, and Nubia),1840,筆者翻譯(https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-629e-a3d9-e040-e00a18064a99)。

-

公義的拯救者,願祢來臨

基督教傳統稱受難節前的星期天為棕枝主日,是紀念耶穌光榮進入耶路撒冷的日子。大約兩千年前的當日,群眾脫下外衣,與棕枝一同鋪在地面上,讓騎著驢駒的耶穌走過進入耶路撒冷。群眾大聲高呼「和散那歸於大衛的子孫!奉主名來的是應當稱頌的!高高在上和散那!」(太 21:9)。 當我們細閱聖經,會發現棕枝主日的圖畫未必如我們想像。符類福音就事件的記載均有不同,馬太及馬可記載群眾在田間砍下樹枝鋪在地上,卻沒有提供植物的品種(太21:8;可11:8),路加筆下不論群眾手上,或地上均沒有植物(路19:35-37),只有約翰記載耶路撒冷的民眾拿著棕枝歡迎耶穌進入聖城(約 12:13)。

-

聖彼得魚

耶路撒冷水族館其中一個展區是關於以色列的四海:基尼烈海(Yam Kinneret;基督徒稱為加利利湖)、地中海、蘆葦海(Yam Suph;紅海)及死海。(對,死海,裏面是沒有魚的,展覽是介紹死海旁邊小溪內的魚類)。基尼烈缸內的魚數量冠絕全館,或許因為魚類都是本土的,也可能最容易繁殖。作為聖經讀者,我們最感興趣的問題無疑是缸內究竟哪一條才是聖彼得魚?