銅卷(3Q15)

死海古卷中最獨特的文獻莫過於「銅卷」(Copper Scroll)。這文獻的學術編號為 3Q15,意思就是以色列昆蘭(Qumran)遺跡內第三洞出土的第十五份古代文件。最令學者迷惘的就是從物料到內容,「銅卷」都與所有死海地區出土的卷軸有著極大的差異,沒有其他的例子可以作為參考或作對比,正是這個原因,學者不確定成書時期,甚至質疑銅卷與昆蘭群體之間沒有聯繫。原初研究學者 J.T. Milik 將「銅卷」的成書日期定於公元100年,定為聖殿被毀後的傳說式文獻。然而數十年後,另一組學者卻反對 Milik 的理論,他們認為沒有足夠考古證據將卷軸完全與昆蘭群體分離,而從文本顯示它極有可能是聖殿被毀前成書的。「銅卷」的內容有別與其他係死海古卷,其中完全沒經文或群體文獻的元素,反之,內容是關於聖殿藏寶的清單,相比死海文獻更像《奪寶奇兵》的電影道具,這使學者 Allegro 踏上尋寶之路,雖然未能尋著任何寶藏,「銅卷」研究掀起無數的討論,讓我們來深入探討一下這特別的卷軸。

發現與出版

1952年考古學家在昆蘭發現第三個山洞,奈何由於山洞的天花已經倒塌,挖掘工作十分困難,在此洞一共出土14份古代文獻的碎片,包括:以西結書(3QEzekiel;3Q1)、詩篇(3Q Psalms;3Q2)、耶利米哀歌(3Q Lamentations;3Q3)以及一些未能確定內容的文獻。在山洞另一個角落上有一片磚塊,後方就是「銅卷」出土的位置,大概出土之時,考古學家從物料已經知道這文物非比尋常,因此他們決定拍下照片,至今這是依然唯一一份在出土原處(in-situ)有照片記錄的死海古卷。

圖片版權屬於:AMERICAN SCHOOLS OF ORIENTAL RESEARCH ARCHIVES ®

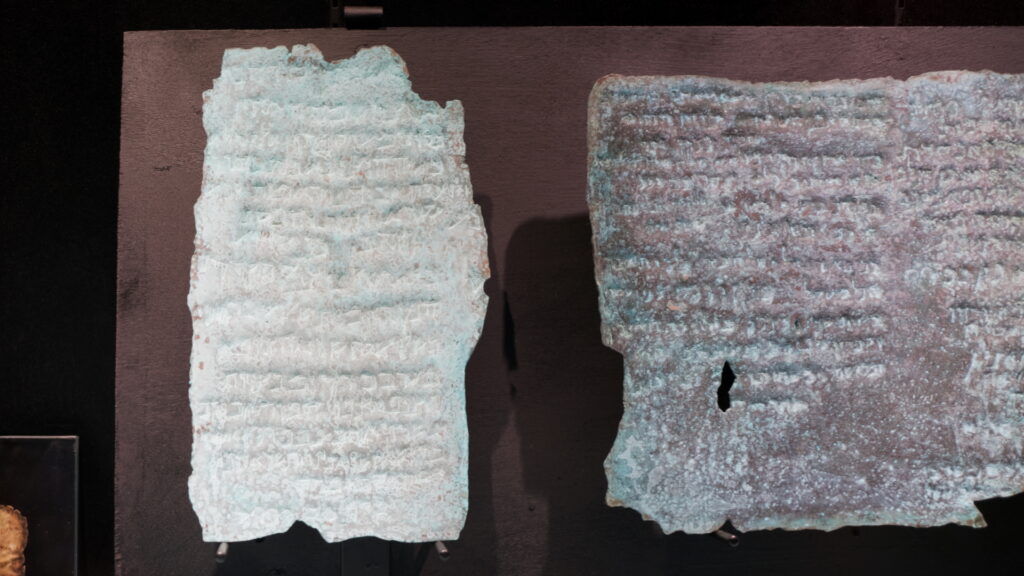

由於銅卷氧化侵蝕情況嚴重,不能直接展開,Allegro與約旦政府協議將「銅卷」送到曼切斯特大學的實驗室處理。1955-56年間,銅卷被裁成23塊銅板,Allegro隨之將內文紀錄,並在1960年將內容公開出版,Milik的正式報告在兩年後面世。

英國學者 Joan E. Taylor 在 「分散各地昆蘭山洞文物資料庫」(Dispersed Qumran Cave Artefacts and Archival Sources;DQCAAS) 的網站上擺放了1955年10月3日銅卷裁開一刻的錄影片段:

銅卷實體狀態

Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

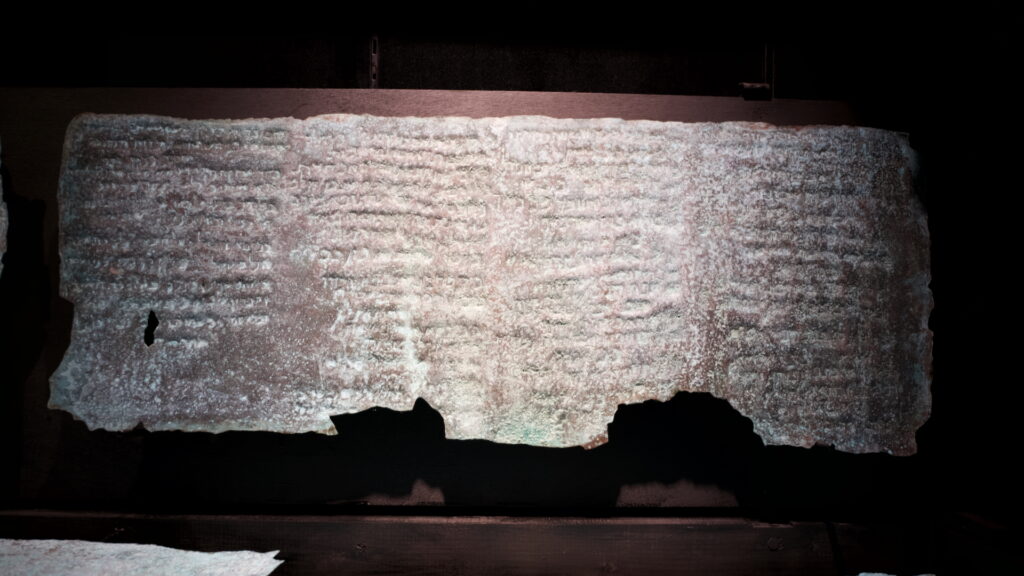

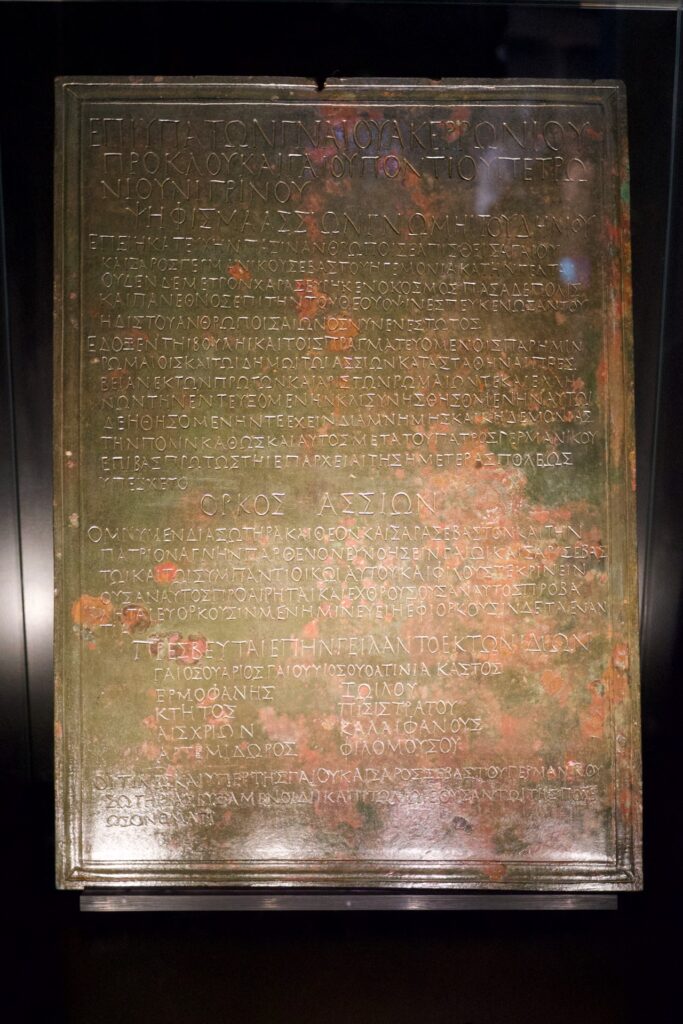

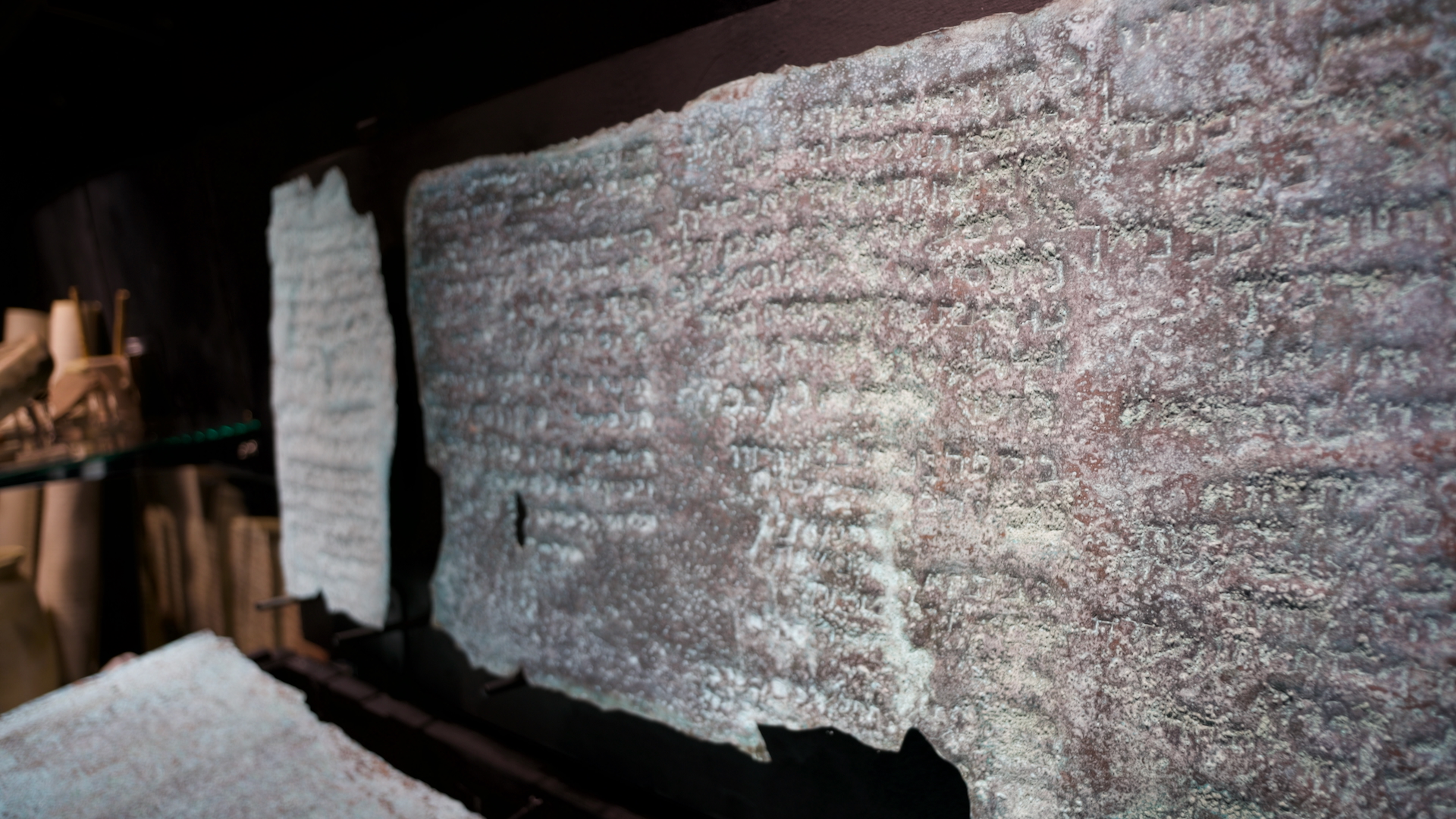

現在23塊的銅卷收藏在約旦安曼博物館內,1996-97年曾短暫回歸曼切斯特展覽。銅卷以百分之九十九年的純銅製成,整幅長2.46米,高28釐米,並且厚度在 0.76至1毫米之間。其上的希伯來語字母並非寫上的,而是工匠以槌子擊打鑿子將文字刻在銅片上,部分較複雜的字母需要擊打十次或以上才能完成。在羅馬世界不乏銅製的行政文件,考古出土發現不少羅馬軍人的公民身份證明,土耳其的「亞索斯銘文」(Assos Inscription)也是將文字刻在銅片上的,因此從其他例子以及物料推理,銅卷的擁有人對其上內容十分重視。

銅卷內容

銅卷共有12列文字,記錄64個收藏點。從文字的型態顯示銅匠明顯不懂希伯來語,希伯來語中相似的字母如:「ב」(Bet)與「כ」(Kap);「ד」(Dalet)與「ר」(Resh);「ח」(Het)與「ה」(Hey);完全沒有區別,更令學者懊惱的就是字裏行間偶爾會出現完全與上文下理無關希臘語字母。

銅卷中紀錄了64個收藏大量金銀的位置,使用古代「他連得」(Talent)作為單位,現代沒有完全確定相對應的單位可作換算,但估計共值26公噸的黃金及59公噸的銀。由於價值接近天文數字,很多學者提出這根本不是實際的數字,只是作者異想天開虛幻之作,然而 Michael Wise 與其他學者倡議銅卷是聖殿的物資清單,對應希臘提洛島(Delos)阿波羅神廟的物資清單,銅卷內記錄的數字也不是沒可能的。

以下是其中第一列文字的中文翻譯,內容參考1996年哈珀科林斯出版社(Harper Collins)的「The Dead Sea Scrolls:A New Translation」。

在亞割谷(Achor)的廢墟中,於東邊入口四十肘之距、階梯之下:

一個裝有銀器與器皿的鐵箱——重十七他連得。KEN

在墓穴中,於第三層石間:

一百塊金錠。

在柱廊庭院的大水池底部,密封環之下、對著上方開口之處:

九百他連得的銀幣。

Malik 1960 年完整英文翻譯:https://publication.doa.gov.jo/uploads/publications/38/ADAJ_1960_4_5-137-155.pdf

銅卷的當代研究

上文提及學者 John Allegro 被銅卷的寶藏吸引,1959至60年間,兩度在耶路撒冷及附近地區嘗試使用遠距離探測儀器尋找寶藏,最後因為他企圖在聖殿山上進行挖掘,以色列及約旦當局才禁止尋寶活動進行。Allegro 雖然無功而返,但學者們對寶藏的興趣沒有因這次失敗而減退,近年以色列考古學家 Oren Gutfeld 的「昆蘭計畫」(Project Qumran)使用嶄新探索科技配合現代化考古技巧,在昆蘭一帶的山洞進行探索。雖然估計寶藏早在羅馬人攻下耶路撒冷之時已經被挪移,但計畫也嘗試尋找或許曾經收藏寶藏的地方。他們提出在昆蘭以南的海卡尼亞(Hyrcania)隧道或許是銅卷所列舉藏寶地點之一。

「昆蘭計畫」(Project Qumran)網頁:https://www.qumrancave.org/

結論

綜合製作物料、較貼近密示拿式希伯來語(Mishnaic Hebrew)的文法、行政文件的性質、都顯示銅卷與其餘死海古卷有著甚大的距離,有見及此,希夫曼(Lawrence Schifman)及克勞福德(Sidnie White Crawford)分別都認為原初製作或擁有銅卷的人不屬於昆蘭群體,很可能是耶路撒冷社會上流人士,甚或與聖殿體制有聯繫的人,因著猶大起義與羅馬人入侵的戰事,將此物件帶到昆蘭山洞中收藏。

大部分的學者都認同羅馬人戰勝後很快便找到並拿走這些金銀,約瑟夫在《猶太戰爭》6:6:1 記載凱旋將軍提圖斯(Titus)將掠物分給將士後敘利亞省黃金價格下降一半,他又記錄(6:8:3)祭司特布圖斯(Thebuthus)的兒子耶穌(Jesus)及聖殿的司庫非尼哈(Phieas)分別將聖殿中的寶物交給提圖斯。綜合約瑟夫的記錄,不難想像銅卷其餘的寶藏下場都大概都如耶路撒冷聖殿一樣被羅馬人奪走了。

銅卷見證耶路撒冷聖殿的榮華卻也見證了聖殿的腐敗,甚至見證聖殿被毀。或許當年某位祭司看著羅馬人兵臨城下,帶著銅卷逃走到昆蘭一帶躲避,希望他朝一日能擊退羅馬人,拿出銅卷寶藏用作重建耶路撒冷之用,奈何這夢想沒有實現。

延伸閱讀:https://hadavar.org.hk/den-of-robbers/

註:

1. 1947-67年間,昆蘭地理位置屬於約旦所管治的地區,因此這段時間的考古活動都由約旦政府處理。

參考資料:

Schiffman, Lawrence H. Reclaiming the Dead Sea Scrolls: The History of Judaism, the Background of Christianity, the Lost Library of Qumran. Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1994.

Schiffman, Lawrence H., and James C. VanderKam. Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. New York City, Oxford UP, 2000.

Vermes, Geza. The Complete Dead Sea Scrolls in English. London, Penguin Books, 2011.

Wise, Michael, Abegg Jr., Martin, and Cook, Edward. The Dead Sea Scrolls: A New Translation. New York, Harper Collins Publishers, 1996.

Crawford, Sidnie White. Scribes and Scrolls at Qumran. Grand Rapids, Michigan, William B Eerdmans Publishing Company.

You must be logged in to post a comment.