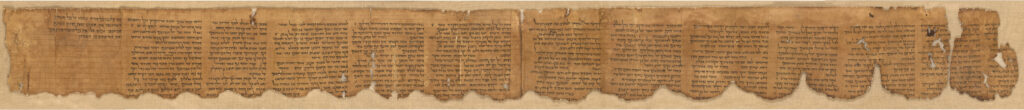

哈巴谷釋經書卷(Pesher Habakkuk Scroll:1QpHab)

《哈巴谷釋經書卷》正如其正式學術名稱1QpHab,是在昆蘭遺址的第一洞穴中發現的。此洞穴位於死海南岸的西北方海岸邊,而這書卷是貝都因牧羊人最早發現的四卷之一。1QpHab 所提供的內容與其他死海古卷相比有其獨特性,首先,它明確屬於教派性質的著作,毫無疑問是昆蘭教派的文獻。其次,它保存得相當完整。再者,這卷軸的書法也很獨特,除了普及的希律式文字(Herodian script)外,文士在抄寫「上主那不可誦讀之名」(即四字聖名, Tetragrammaton)時,使用了古希伯來文字(Paleo-Hebrew)字母以避諱。本篇評論將試圖從各方面理解這部特殊的卷軸,包括其製作的技術層面、內容的性質,以及它在昆蘭文獻與古代猶太教的整體定位。

發現與出版

如前所述1QpHab是貝都因人在昆蘭以北約1公里的洞穴發現的首批四卷古卷之一(Magness,第27頁)。他們把書卷帶到伯利恆的一位鞋匠兼古物商坎多(Kando)那裏,因為貝都因人誤以為這些書卷是以敘利亞文書寫的。作為敘利亞正教會的成員,坎多將書卷出售與都主教亞他那修‧耶穌‧撒母耳。《大以賽亞卷》(Great Isaiah Scroll;1QIsaa)與 1QpHab 最先於1950年由美國東方研究學院的學者,主任米勒‧伯羅斯(Millar Burrows)、學者威廉‧布朗利(William Brownlee)以及攝影師約翰‧崔佛(John Trevor)負責出版。初版書名為《聖馬可修道院的死海古卷 第一冊:以賽亞書手稿與哈巴谷注釋》。

《哈巴谷釋經書卷》的實體狀態

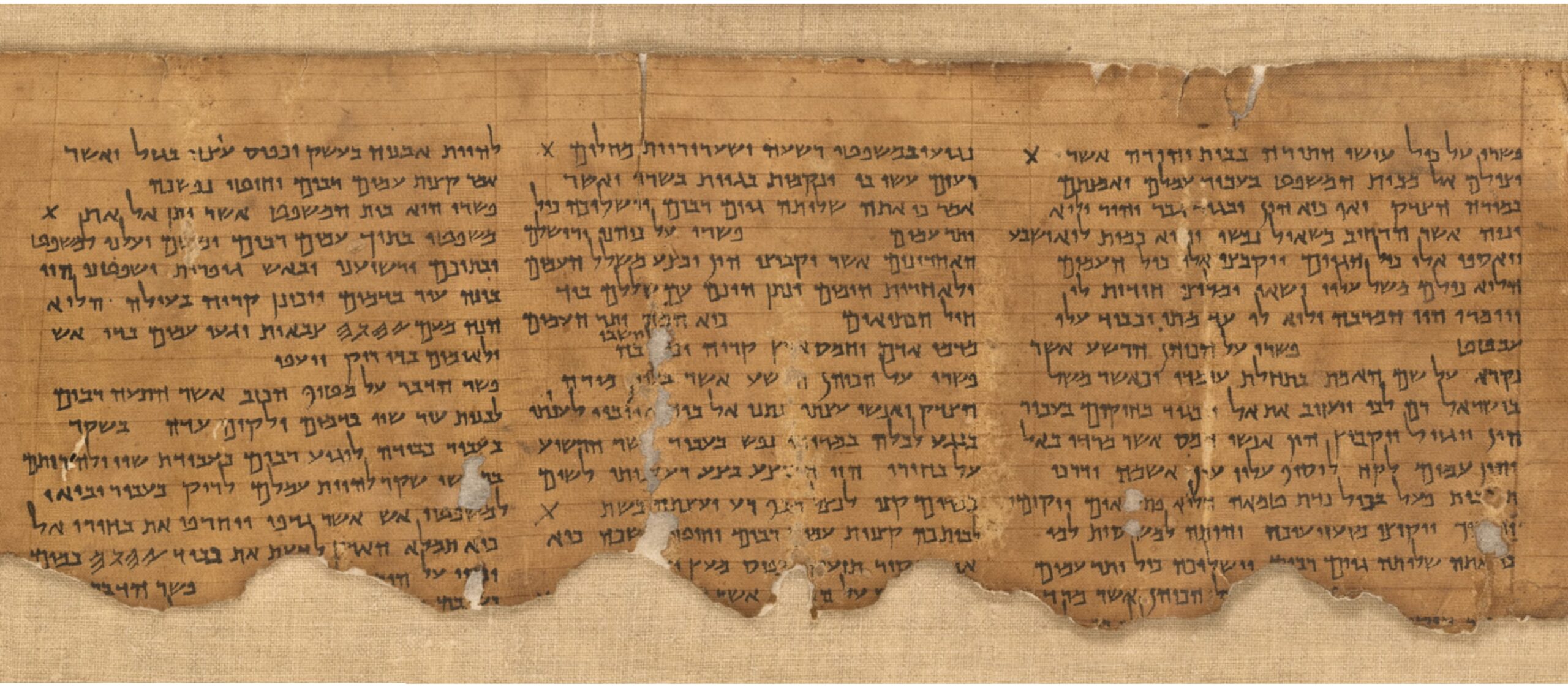

如先前所述,1QpHab 保存狀況相對良好,展開後長度為1.48米,由兩片羊皮紙縫合而成,形成細長的書寫面,約有14公分高的部分保存下來。與現代妥拉卷軸相比顯得較小,但與現代的以斯帖記書卷(Megillah)大小相當。

據說,最初的七卷死海古卷是用麻布包裹並儲存在封了蓋的陶罐中,因此得以保存完整。1QpHab 下半部分受損最嚴重。由於書卷是垂直放入陶罐中的,書卷自身的重量可能在長時間中逐漸壓毀了下方的文字部分。也有可能每個罐子裏放了多卷書卷,因此上方書卷的重量進一步擠壓下層。由於這些古卷並非經由考古發掘發現,損毀的原因僅能推測。

作為首批研究人員,布朗利推測書卷原來的高度約為17至18公分,每欄包含17行文字,第八欄保存得最好,甚至可以看到第17行文字的頂部。根據《哈巴谷書》經文,布朗利認為整個卷軸約有11.5%的內容遺失。另一異常之處在於,它似乎由兩位抄寫者所書,根據以色列博物館《死海古卷博物館》(Shrine of the Book)網站上的高解析圖像,筆者也注意到第1-7欄與第8-14欄在接縫處筆跡略有不同。

大多數學者認為這卷書的寫作時間大約在西元前30至前1年間。分析古文字學亞達‧雅爾德尼(Ada Yardeni)認為1QpHab來自哈斯摩尼王朝時期,即西元前167至前37年間。希夫曼(Lawrenece Schiffman)根據書卷的內容背景,將其創作時間推定到西元前84至前63年間,是羅馬征服以色列之前的一段短時期。根據維梅斯(Géza Vermes)的看法,由於保存狀況良好且創作時間較早,1QpHab 是研究昆蘭教派的重要文件,可探究教派的起源、他們對預言的神學理解與釋經方法。

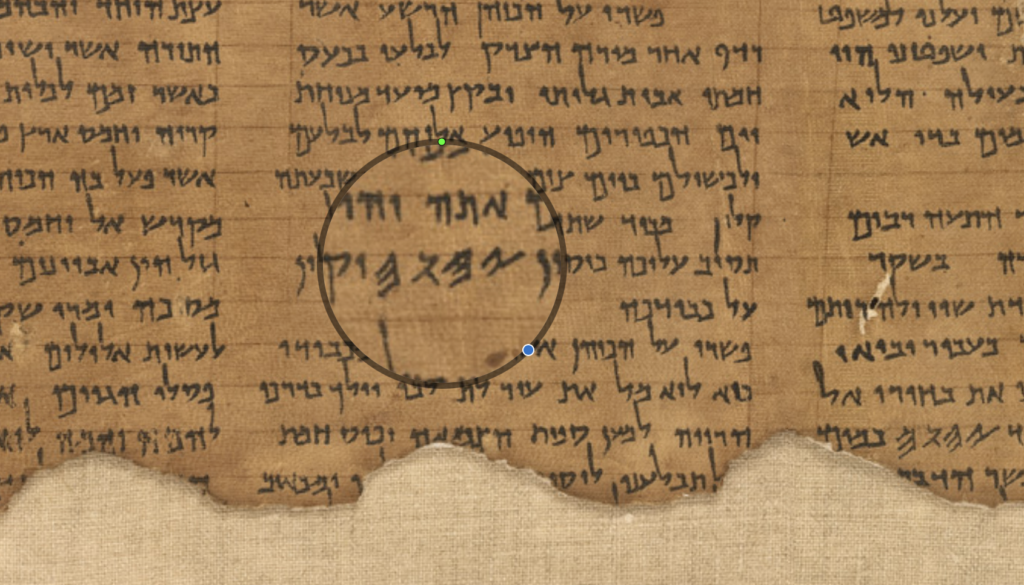

古希伯來文四字神名

猶太傳統長久以來尊崇並敬畏上帝的聖名(יהוה/YHWH),十誡中明確禁止「妄稱耶和華你神的名」(出埃及記20:7),因此現代猶太人避諱不會直接讀出上主之名,一般會以「我的主」(Adonai)或「這名字」(Hashem,那名字)替代。現代學者普遍認同製作死海古卷的群體屬於愛色尼派(Essenes),按第一世紀猶太歷史學家約瑟夫記載,愛色尼派會將褻瀆神或摩西名字的人判處死刑(《猶太古史》2.8.9),而昆蘭群體的《社群規則》(Serekh HaYahad;1QS)指,任何人無論在那個情況下,若朗讀或祝禱時發出上主之名,將會被逐出群體,是群體中最嚴重的懲罰:

“若有人即便出於輕率、驚嚇或其他原因,在閱讀經文或祝福時提及至高聖名,他將被逐出,永不得再返回社群。”

社群規則 6:27–7:2

筆者認為,正是出於對這傳統的尊重,昆蘭的文士選擇了以古希伯來文來抄寫神的名字,兩種字體的差異極為明顯,即便不懂希伯來文的人也能輕易分辨,這特殊的抄寫方式多次出現於1QpHab之內。

昆蘭獨特的解經

如先前所述,從其內容可明顯看出,1QpHab 是昆蘭群體的文獻,接下來我們簡要探討其內容。1QpHab 因其內容而得名,實際上它是《哈巴谷書》逐字逐句的註解書。引用一句經文後,作者以希伯來文「Pishro」或「Pesher ha-davar」(解釋此事)作為他詮釋的引言,希夫曼指出「Pesherim」(Pesher的複數形式)是昆蘭社群特有的一種聖經詮釋方式。Pesher文獻反映昆蘭的解經對於聖經預言的理解,在此類文獻中經文所記載的處境完全應用在作者當下自身的時代,換言之,昆蘭教派認為先知書所預言的事件正在他們的時代實現了,或即將發生,他們並不關注經文的歷史背景,而是視先知書中描述的一切均為當代事情,讓我們探討一下昆蘭教派的釋經。

哈巴谷書的註解

在《哈巴谷書》三章中,僅前兩章有完整註解。據以謝爾(Eshel)所述,這可能是作者原初的意圖,但也有可能反映《哈巴谷書》的初期的版本,或許我們所認識、保存在馬所拉抄本中的最終版本的《哈巴谷書》尚未完成。

因此律法放鬆,公理也不顯明,惡人圍困義人,所以公理顯然顛倒。

《哈巴谷書》 1:4

經文這裏提及的「義人」對於昆蘭群體來說這就是「公義的老師」(Teacher of Righteousness)。這人是群體的領袖,在其他教派文獻中,如《社群規則》(1QS)、《大馬士革文獻》(CD)與《詩篇解經書卷》(1QpPsa)都常常出現。

在1QpHab,這位公義教師是教派的領袖,面臨來自多方的敵人,包括:

- 說謊者

- 暴力之人

- 違約者

- 押沙龍之家

- 邪惡祭司

- 撒謊之人(也可能「說謊者」)

儘管這些描寫含糊,1QpHab 是唯一提供了「公義教師」與其對手之間爭端的細節的文件,從文中理解,主要敵人很可能是一位擁有權柄的祭司,也可能是法利賽派。

[這段是指] 那些與說謊者一同不忠之人,因他們[未聽從]上帝藉公義教師所傳之言。

1QpHab 2:1-3

希夫曼指出,公義教師是「上帝的使者」,但其話語卻被說謊者拒絕,教派視其領袖之教導為正統,反對者則違背真理,卷中更進一步指出,爭議的焦點是對律法(Torah)的解釋:

這是指猶大家中所有遵守律法的人,上帝將因他們的受苦及對公義教師的信心,將他們從審判之家中拯救出來。

1QpHab 8:1-3

顯然,教派認為自己就是「猶大家」,他們才是遵守律法之人,言下之意他們對律法的詮釋才是正確的。在審判之日,他們將因信守律法與公義教師而得救。不單是那些說謊者,在爭議期間保持沉默的「押沙龍之家」也會遭批判:

這段是指押沙龍之家及其議會成員,他們在公義教師遭責罰時沉默,未幫助他對抗藐視律法的說謊者。

1QpHab 5:9-12

雖然弗里德曼(Freedman)提醒不可輕率將從字面含義理解,希夫曼卻認為這個名稱很可能源自大衛那叛逆兒子押沙龍,無論如何,昆蘭群體視這些沈默不言者為「押沙龍之家」,背叛公義教師。

1QpHab 在昆蘭歷史脈絡中的定位

學者們普遍認為,昆蘭教派的發展可從其教派文獻中一窺究竟。早期的《哈拉卡書信》(Halakhic Letter;4QMMT)已顯示出昆蘭群體與主流猶太社群之間的初步分歧,但此時雙方關係尚未完全決裂。接著,在《大馬士革文件》(Damascus Document;CD),語調與措辭明顯對立,在《社群規則》(Serekh Ha-Yahad;1QS),我們看到了一個在神學理念與律法實踐兩方面皆已徹底脫離主流猶太教的獨立宗派,最後,《戰卷》(War Scroll;1QM)內,光明之子將於最終戰役與黑暗之子決戰。

1QpHab 提及的事件正是該教派從發展到分裂過程中的一部分。從內容判斷,在本書成書之時,追隨「公義教師」的群體已然穩固。第11欄第5至6節中提及「被擄之家」很可能在暗示群體已經離開耶路撒冷。1QpHab 結尾部分,明確拒絕耶路撒冷及聖殿,以及對末日審判來臨強烈期待,皆十分鮮明。正如希夫曼所指出,1QpHab 的寫作時期與《大馬士革文件》相近,而其語氣與立場則顯示出此書的成書時間應在《大馬士革文件》與《社群規則》之間。這使1QpHab 成為解讀昆蘭教派歷史發展與神學思想轉變的一個關鍵文獻。

1QpHab 與保羅書信

我們已經探討了 1QpHab 的發現經過、保存狀態、內容的深意、以及其在整個昆蘭文獻群的地位。接下來,我們將焦點轉向這卷註解書如何為《新約聖經》的同時期著作提供亮光,特別是是保羅的《羅馬書》。

保羅與 1QpHab 的作者皆引用了哈巴谷書2章4節,並根據各自的神學背景對此進行「更新式詮釋」。

因為神的義正在這福音上顯明出來;這義是本於信,以至於信。如經上所記:義人必因信得生。

《羅馬書》1:17

對保羅而言,他引用哈巴谷書,是為了強調「信」乃稱義之途,而不是藉著遵行某些律法的理解與應用。哈巴谷書2:4 成了他整個神學論述的起點與核心,引出他對舊約其他人物與事件的詮釋,並支持他的論點。

至於『義人必因信得生』,解釋是:這是指所有在猶大家中遵行律法的人,神將因他們所受的苦與他們對義教師的信心,而將他們從審判之家中拯救出來。

1QpHab 7:17–8:3

在 1QpHab,這節經文的詮釋則是對律法的忠實遵守與對「公義教師」的忠誠信仰。這裏的「信」並非抽象的信仰,而是一種體現在實際行動中的堅持與忠誠。

保羅與昆蘭文獻的詮釋方向可謂大相逕庭,甚至可說彼此矛盾:保羅否定某些律法的理解與應用作為得救之道,而昆蘭社群則視他們對律法的理解並遵守為義的表現與救恩的根基。正如聖經學者 J. A. Sanders 所觀察的,即便目的是不同,兩者所採用的詮釋方法本質上卻如出一轍。

得救的信仰

Sanders 更進一步指出,保羅書信與昆蘭註解書在其對「領袖/教師」的描繪上也有相似之處(第241頁)。在1QpHab,對律法的忠誠與對公義教師的信心,將帶來從神審判得拯救的盼望:

至於『義人必因信得生』,解釋是:這是指所有在猶大家中遵行律法的人,神將因他們所受的苦與他們對義教師的信心,而將他們從審判之家中拯救出來。

1QpHab 7:17–8:3

而在保羅的神學中,對耶穌基督的信心則是從罪與死亡中得自由的關鍵:

因為我們作仇敵的時候,且藉著神兒子的死,得與神和好;既已和好,就更要因他的生得救了。

《羅馬書》5:10

可見,無論是 1QpHab 還是保羅,都認定對其核心領袖的忠誠與信靠能帶來最終的救贖──或許是得以脫離神的審判甚或是從罪與死亡得釋放。兩者雖分屬不同信仰傳統,卻皆以信為中心,皆有一位「受苦的義者」,作為社群信仰與救贖的核心象徵。

結語

總括來說,《哈巴谷解經書卷》是了解昆蘭教派神學、歷史與詮釋方法的關鍵文獻。從它對聖經經文的釋義方式,到其對公義教師與敵對勢力的敘述,再到它如何將先知的話語應用於當代政治局勢之中,無一不顯示出此教派對聖經的深層詮釋與對自我歷史的強烈意識。這卷保存完好的文獻,是古猶太教思想的瑰寶,不僅為我們揭示了第二聖殿時期晚期猶太教內宗教多元與政治衝突的縮影,同時讓我們理解新約聖經世界中不同猶太群體,包括初期教會對聖經的理解與對彌賽亞領袖的期盼。

註:

- Metropolitan Athanasius Yeshua Samuel.

- American Society of Oriental Research.

- The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery. Vol. I : The Isaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary.

- Column 6, 10, 11.

- 即是《那鴻解經書卷》(Pesher Nahum;4QpNah)中提及的「追求容易事情之人」(Those who seek smooth things)

- 《大馬士革文件》也常稱作「撒督派殘片」(Zadokite Fragments)。

- 馬丁·阿貝格(Martin Abegg )一文「保羅、「律法的行為」和《MMT》 」已經詳述保羅並非反對所有摩西的律法,他只是反對某些人對律法的解釋與應用。

參考資料:

Brownlee, W. H. “The Original Height of the Dead Sea Habakkuk Scroll.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research, vol. 118, Apr. 1950, pp. 7-9.

“The Commentary on Habakkuk Scroll.” The Digital Dead Sea Scrolls, The Israel Museum, dss.collections.imj.org.il/habakkuk. Accessed 31 Mar. 2023.

Eshel, Hanah. “The Two Historical Layers of Pesher Habakkuk.” Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006, edited by Anders Klostergaard Petersen et al., vol. 80, Leiden, Brill, 2009, pp. 107-17.

Freedman, David Noel. “The ‘House of Absalom’ in the Habakkuk Scroll.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research, vol. 114, Apr. 1949, pp. 11+.

Magness, Jodi. The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls. 2nd ed., Grand Rapids, Williamm. B. Eerdmans Publishing Company, 2021.

Sanders, J. A. “Habakkuk in Qumran, Paul, and the Old Testament.” The Journal of Religion, vol. 39, no. 4, Oct. 1959, pp. 232-44.

Schiffman, Lawrence H. Reclaiming the Dead Sea Scrolls: The History of Judaism, the Background of Christianity, the Lost Library of Qumran. Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1994.

Schiffman, Lawrence H., and James C. VanderKam. Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. New York City, Oxford UP, 2000.

Vermes, Geza. The Complete Dead Sea Scrolls in English. London, Penguin Books, 2011.Yardeni, Ada. Understanding the Alphabet of the Dead Sea Scrolls: Development, Chronology, Dating. Jerusalem, Carta Jerusalem, 2015.

You must be logged in to post a comment.